Martinskirche – Die Geburtsurkunde Völklingens

1714 :

Eintrag im Kirchenbuch:

„Die d. 16 D. April ist Theobald Wageners Söhnlein Joh. Jacob (nachdem Er bey der Überfürth über die Saar auß dem Schiff gefallen undt im Wasser Elendiglich ertrunken) zu großem Leydtweßen seiner Eltern begraben worden, atas 11 Jahr undt 3 Wochen.“

1716:

Das Kirchenschiff wurde wieder hergestellt (XLIV.).

Nach dem Bericht des Pfarrers Horstman wurde die Kirche renoviert und mit mehreren Fenstern, Bänken nebst einer Vorkirche oder Manestüre versehen (XXXIV.).

In der Mauer zwischen Kirche und Turm, dem Boden der Emporbühne, gleich hinter der Orgel fand sich ein Stein mit einer Aufschrift in lateinischen Buchstaben, in der es heißt, dass im Jahre 1716 unter der Regierung des Grafen Carl Ludwig von Nassau-Saarbrücken, die „hiesige Kirche renoviert und mit mehreren Fenstern, Bänken und einer Borkirche *=Empore* versehen worden“ (LXII.).

Pfarrer Horstmann berichtet:

„Die Kirche zu Völklingen ist anno 1716 auf Verordnung der gnädigsten Herrschaft renovieret und mit mehreren Fenstern, Bänken und einer Borkirche (Empore) versehen worden… Zu Gayslautern ist vor Zeiten auch eine evangelisch lutherische Kirche gewesen… aber in dem also genannten 30jährigen Kriege gänzlich zerstöret worden… besagte Gayslauterer Kirche wieder aufzubauen nötig wäre… weil dort auch ein herrschaftliches Eisenwerk und mit einigen der evangelischen Religion zugetanen Meistern und Arbeitern besetzt worden ist… In der Kirche zu Völklingen (weil sie die Römisch-Katholischen gemeinsam haben mit den Evangelisch-Lutherischen und demnach ein stetes Ein- und Ausgehen ist) findet sich nichts als ein schwarzes wollenes Altar- und Kanzeltuch, ein Pult auf dem Altar, ein Klingelsäckel nebst der Totenbahren… In dem Turm zu Völklingen hangen zwei Glocken von ziemlicher Größe, von der Gemeinde aus eigenen Mitteln beschafft… In beiden Örtern wie Völklingen und Cölln *=Köllerbach* waren Kirchhöfe, beide mit Mauern umgeben. In Gayslautern war jedoch die Kirche und der Kirchhof zerstört… zu Völklingen war eine Uhr… Bei der Renovation sind in beiden Kirchen neue Kirchenstühle aufgestellt worden.“ (LXII.) .

Unter dem Verputz in der Mauer zwischen der Kirche und dem Turm, dem Boden der Emporbühne, gleich hinter der Orgel fand man im Jahre 1843 ein Stein mit einer Inschrift in lateinischen Buchstaben, die besagt, dass im Jahre 1716 die Kirche renoviert wurde. Dieser Stein befindet sich heute zusammen mit anderen Architekturteilen der alten Kirche im Keller der evangelischen Versöhnungskirche in der Moltkestrasse. Der Text dieser Gedenktafel lautet: „Unter der Regierung des hochgeborenen Grafen und Herren Carl Ludwig Grafen zu Nassau, Saarbrücken und Saarwerden, Herrn zu Lahr, Wiesbaden und Idstein ist auf Gutachten einer hochgräflichen Kanzlei und (der hochgeborenen) Räte, unter welchen der hochedle etc. Fridericus Schmidt die Verordnung getan hiesige Kirch renoviert worden. Die Aufsicht hierbei hatte Herr Christian Haldi, Schaffner zu St. Arnual und Joh. Sebastian Frantz, Brudermeister, Pfarrer Joh. Dan. Horstmann. Egnat alternum MDCCXVI“ (LXXXVIII.).

1717:

Datiert ein Wappengrabstein für Joh. Eckard von Kruckenberg der sich in der Kirche befand. Die Inschrift war wie folgt:

„Hier ruhet in Gott der hoch- und wohlgeborene Herr Joh. Eckard von Kruckenberg, ihro Königl. Maj. in Frankreich wohl meritierter Brigardier und Obristlieutenant des Königlich Teutschen Regiments zu Pferd, gebohren Anno Christi MDCXLIV den 5. Mart. (= 5. März 1644) und in seinem Heiland Jesu Christi seelig verstorben Anno MDCCXVII D XXVIII. May (= 28. Mai 1717), seiner Alters LXXII Jahr, 2 Monat XXIII Tag (= 73 Jahre alt) (XXXIV.).

Anmerkung des Heimatforschers Rupp (1. Grabung) zu diesem Grabstein:

Ein Grab des Herrn von Kruckenberg wurde nicht gefunden: Es scheint der schöne Grabstein vom Friedhof zur Zierde der Kirche in die Mauer eingefügt worden zu sein (XXXIV.).

1724:

Eintrag im Kirchenbuch: “ Duca 1 p. Trinit. (d. 3 D. Junij) ist Johann friederich Horstmann, mein ältester Sohn, ein mewangeheter Studiosus, nachdem Er sich leiydter fast 3 gantze Jahr lang mit einem schwächlichen u. gebrechlichen Leib schleppen und tragen müssen, zu großem Leydtweßen seiner L. Eltern gestorben undt den darauf follgendten Dienstag als d. 5 D. Ejus?? bey ansehnlich-volckreicher Versammlung Christl. Gebrauch nach zur Erde bestattet worden, nachdem der in dieser Welt gelebet 20 Jahr, 9 Monath, 3 Tage.“

1725:

Eintrag im Kirchenbuch: “ D- 5 D- Aprilis Ist mein Söhnlein Ludwig Georg, Mir undt den übrigen Meinigen zu großem Leydtweßen begraben worden, nachdem Er in dieser Welt länger nicht gelebet als 5 Tage.“

1734:

Pfarrer Horstmann, der auch die große evangelische Pfarrei Kölln *=Köllerbach* zu desservieren hatte, notierte in diesem Jahr: „Bericht von Pfarrsachen einesteils die Pfarrey Völklingen wozu gehöret Gayslautern, Wehrden, Fenne mit der Schweytzerei an der Fenn und der Hütte Clarental, andernteils die Pfarr Cöllen *=Köllerbach*, welche bis anhero als ein Filial von Völklingen ist bedienet worden……“ (LXXXVIII.).

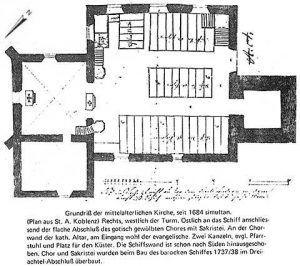

Das Aussehen der Kirche um diese Zeit:

Der mittelalterliche Bau bestand aus dem westlich vorgelegten Turm. Die Kirchen des Mittelalters waren bekanntlich „orientiert“, d.h. der Chor lag gegen Osten, in Richtung Jerusalem. Unser Turm war dreigeschossig, durch Schrägen abgesetzt.

„Nur das Obergeschoß hat gotisches Profil. Die Glockenstube hat spitzbogige Schallfenster, die auf rechteckigen, abgekanteten Pfeilern mit Volutenkämpfern gekoppelt sind. Diese Form des 13. Jahrhunderts ist nur noch im Ostfenster rein erhalten, während sie bei den übrigen später in vereinfachter Form erneuert wurde.“ (Zitatquelle: Zimmermann)

Über dem Turm erhob sich eine achtseitig geschieferte spitze Pyramide als Helm, an 2 Seiten mit 2 Giebeln ansetzend. Dem Turm folgte gegen Osten das Schiff, dessen Maße Rupp festgestellt hat. Das mittelalterliche Schiff war ein einfacher Saal, rechteckig, im Lichten 11,5 m lang und 9,5 m breit. Ihm schloss sich der gotische Chor an, rechteckig, im Lichten 5,6 m auf 5 m messend „mit Kreuzgewölben auf Diensten, die Rippen hatten ein Schienenprofil wie im Chor der Kirche in Kölln *=Köllerbach* und in St. Nikolaus im Warndt. Auf der Nordseite des Chors war eine zweijochige Sakristei angeschlossen“ (1).

Zimmermann setzt die Entstehung dieser Teile in die Mitte des 15. Jahrhunderts.

Vorgänger dieses gotischen Kirchenbaues, evtl. aus fränkischer und karolingischer Zeit waren beim damaligen Stand der Ausgrabungen nicht zu erkennen. Rupp schreibt selbst: Der älteste Teil der Kirche von den freigelegten Fundamenten bis zum Turm ist noch nicht untersucht. Vielleicht, daß bei weiteren Ausgrabungen sich neue Aufschlüsse gewinnen lassen. Es steht ohne weiteres fest, daß die früheren Kirche in Völklingen an derselben Stelle gestanden haben.“

Aus den genannten Plänen lässt sich auch die Innenausstattung der vor 1737 noch bestehenden Kirche erkennen.

Der Altar im Chor war – nach der Verfügung Borgerons de la Goupilliere – sicherlich der katholische Altar. Auch die Sakristei gehörte den Katholiken.

Am Eingang des Chores stand ein zweiter Altar, der protestantische. Auf der Evangelienseite trat eine Kanzel anscheinend nur vom Chor her erreichbar, in das Schiff hinaus, wohl die katholische Kanzel. Die evangelische Kanzel auf der Epistelseite war nur vom Schiff her zu besteigen. Dort stand auch der Pfarrstuhl. Für den evangelischen Pfarrer, den Cantor, den Meyer, die fürstlichen Beamten waren in der alten Kirche mit Gitter versehene Kirchenstühle vorhanden, die an dieser südlichen Ostwand den Blick in den alten, eingezogenen, schmalen Chor bisher nicht gestört hatten. Dies wurde in dem neuen Bau anders. Der katholische Pfarrer Gadel beschwerte sich, ließ die Stühle entfernen. Die fürstliche Regierung mischte sich ein. Das Consistorium berichtete am 28.7.1738 an „Serenissimus“. Der Bericht hat den Vorzug, uns über die Innenausstattung und die damaligen kirchlichen Usancen wertvolle Angaben zu machen:

„Wie nun zuvor in der alten Kirche der Chor auf beiden Seiten des katholischen Altars mit Stühlen versehen gewesen, wovon eines sich derzeitige Pfarrer bediente, die übrigen aber der Meyer, Gericht und Censoren besaßen. Also sind dieselben auch in der neuen Kirche auf gleiche Art verfertigt, außer daß der Pfarrstuhl an der einen Seite besonders, etwas außer dem Chor herunter, gegen die Cantzel und dem evangelischen Altar übergesetzet, und sowohl um mehrer Bequemlichkeit willen zu seiner Meditation als auch zum Gebrauch anderer, etwa höher, herrschaftlicher Personen oder Bedienten, so zuweilen den Gottesdienst daselbst besuchen möchten, mit einem Gitter gezieret. Ingleichen andererseits unten an der Cantzel einen gleichförmigen Frauenstuhl zum Gebrauch der jedesmaligen Pfarrerin und etw. anderer Personen von Distinction zur Seite der Weiberstühle setzen lassen ….. Mit der ganzen Einrichtung der Kirche ist nicht die geringste Änderung vorgegangen; Cantzel und Altäre nebst Sakristey stehen an ihren gewöhnlichen Orten. Die beiden Gitterstühle quaestionis benehmen den Römischen weder Platz noch Gesicht. Vielmehr ist der Chor jetzt viel räumlicher als zuvor und zum prospect auf ihren Altar wegen des weggenommenen Bogens viel offener.“

Wie der Rechtsstreit ausging, ob das Gitterwerk der evangelischen Kirchenstühle wirklich den Blick zum katholischen Chor störte, ist aus dem umfangreichen Schriftwechsel nicht zu ersehen. Querelen und Beschwerden dieser Art waren im Zeitalter vielfältiger Spannungen zwischen beiden Konfessionen, bei Benutzung eines Simultanraums, bedauerlich, aber häufig. Es erübrigt sich, solche Streitigkeiten, die meist von der Reizbarkeit einfacher Gemeindemitglieder ausgingen, allzu sehr hervorzuheben.

Über die sonstige Innenausstattung des katholischen Teiles der barocken Saalkirche von 1738 sind uns keine zeitgenössischen Quellen erhalten. Wohl aber lassen die Notizen im Lagerbuch der Pfarrei St. Eligius um 1820 Rückschlüsse zu (LXII.). (siehe 1820 )