Martinskirche – Die Geburtsurkunde Völklingens

Der älteste Pfarr-Patron von Völklingen war der Heilige Martinus. Ein „Patrozinium“ wird definiert als „die himmlische Schutzherrschaft eines Heiligen über eine Kirche“. St. Martin (315-396) war der Nationalheilige der Franken. Seine Begräbnisstätte, die Reichsabtei St. Martin in Tours, war das Hauptheiligtum der Merowinger und Karolinger (7).

822:

Über die frühe Geschichte der Martinskirche existieren keine direkten schriftlichen Quellen. Eine Urkunde aus dem Jahr 822, in der der Name Völklingens zum ersten Mal erwähnt wurde, bezeugt aber einen mehrtägigen Aufenthalt Kaiser Ludwigs des Frommen dort. Daraus lässt sich folgern, dass der Ort zu dieser Zeit eine Infrastruktur besaß, die eine Unterbringung und Verpflegung des Kaisers und seines Gefolges ermöglichte. Dies reicht sicher über die Möglichkeiten eines einfachen Dorfes hinaus und bezeugt eine gewisse zentrale Bedeutung des Ortes, für den man daher für diese Zeit einen Kirchenbau voraussetzen darf.

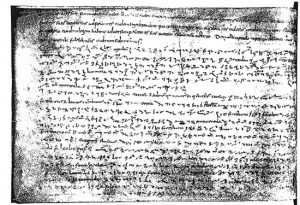

Der Schreiber der Fulcolingas-Urkunde bediente sich einer Schnellschrift. Die Schriftzeichen werden als so genannte „Tironische Noten“ bezeichnet, benannt nach Publius Tiro, einem Freigelassenen des großen Römers Marcus Tullius Cicero (gestorben 43 vor Christus). Leute, die diese schwierigen „Noten“ schreiben konnten, hießen „Notare“.

In etwas mehr als sieben Zeilen zeigt die Reproduktion des Pariser Originals einen Text, der in moderner Druckschrift 40 Zeilen zählen würde. Einige Worte sind in lesbarer Klarschrift eingestreut. Die Erwähnung des Namens „Fulcolingas“ am Anfang der achten Zeile in der Abschrift ist die bisher älteste gefundene schriftliche Erwähnung des Namens der Stadt.

906:

Beim letzten Rundgespräch im Kolpinghaus konnte der Heimatforscher Willibald Mayer aus Püttlingen, ein um die Heimatforschung unseres Gebietes verdienter Mann, berichten, dass tatsächlich im Archiv Départementale in Metz eine unsere Heimat betreffende Dokumentensammlung vorhanden sei:

Zitat aus einer Sitzung am 2.2.1968: Hinsichtlich der alten (nicht mehr vorhandenen Kirche) im „alten Brühl“ von der es heisst, dass dort einst ein Kirchlein aus der karolinger Zeit gestanden habe, berichtete Willy Mayer, dass er in Metz ein Dokument gesehen habe aus dem Jahre 906, wobei Kirchen in Völklingen und Püttlingen genannt gewesen seien. Bei seinem zweiten Besuch im Archiv départementale zu Metz habe er das betreffende Kartenblatt nicht mehr vorgefunden. Die Leitung dort habe ihm erklärt, dass das Blatt derzeit bearbeitet würde. Interessant jedenfalls ist die Bestätigung, dass 906, also tatsächlich in der Karolinger Zeit in Völklingen eine Kirche vorhanden war. Zu klären bleibt daher noch, wann diese Kirche erbaut wurde. Franz Knoblauch zeigte den Teilnehmern ein Bild von den alten Ausgrabungen (1925) welche Karl Rupp gemacht hatte und worauf die Fundamente der ältesten Kirche, welche sich damals zeigten zu sehen sind (8).

In der schon oft erwähnten Urkunde aus dem Jahre 822 n. Chr. ,die zu „Fulcolinga“ von Ludwig dem Frommen ausgefertigt wurde, waren bekanntlich ebenfalls „Kirchen“ erwähnt. Also scheint die in dem Dokument von 906 n.Chr. genannte Kirche zu Völklingen schon lange einen kulturellen Mittelpunkt in unserer Gegend gebildet zu haben (8).

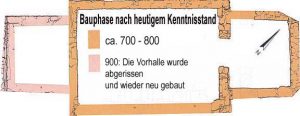

Der älteste bislang nachgewiesene Kirchenbau bestand aus einem rechteckigen Langhaus und einem um Mauerbreite eingezogenen Rechteckchor. Die Innenmaße des Langhauses betrugen 11,85 m x 7,75 m und die des Rechteckchores 5,10 m x 5,40 m. Somit gehört der Bau zu den größeren Vertretern dieses Typs in der Region. Üblicherweise sind Kirchen W-O-orientiert, d.h. das Langhaus liegt im Westen, der Chor mit dem Altar im Osten. Die Martinskirche weist in allen bislang freigelegten Bauphasen eine ca. 45°-Abweichung von dieser Orientierung auf, und zwar befindet sich der Chor nordöstlich des Langhauses. Es kommen verschiedene Gründe dafür in Frage. Beispielsweise kann der natürliche Untergrund unterschiedlich tragfähig sein, so dass man für eine stabile Fundamentierung eine abweichende Orientierung in Kauf nahm, oder aber man nahm Rücksicht auf bereits bestehende Gebäude. Welche Gründe in diesem Falle ausschlaggebend waren, ist bislang ungeklärt. Auffallend ist, dass sich im Fundamentbereich der ersten Bauphase zahlreiche große römische Quader mit typischen halbkreisförmigen Hiebspuren finden. Auch weniger wertvolle Baumaterialien wie Bruchstücke von römischen Dachziegeln und von Terrazzofußböden fanden Verwendung. Insbesondere diese Tatsache spricht dafür, dass sich römische Ruinen in der Nähe befanden, denn während für die Quader auch ein Transport über längere Distanzen, z.B. auf dem Flussweg, in Betracht kommt, trifft dies sicher nicht auf Ziegelbruchstücke zu. Reste von römischen Gebäuden, deren Mauerzüge man eventuell beim Kirchenbau wiedergenutzt hätte, fanden sich bei der Ausgrabung jedoch nicht. Auch ist der Anteil von Kleinfunden römischer Zeitstellung zu gering, um eine Besiedlung an Ort und Stelle zu postulieren. Außer dem Bruchstück eines Zügelringes und einer Fibel sind lediglich einige kleine Scherben zum Vorschein gekommen, deren schlecht erhaltene Oberfläche für eine Verlagerung, vielleicht durch den Pflug, spricht. Man kann daher voraussetzen, dass sich römerzeitliche Ruinen in der unmittelbaren Umgebung, vielleicht an der Köllerbachmündung, befanden.

Über die Ausgestaltung des ersten nachgewiesenen Kirchenbaues lassen sich nur wenige Aussagen treffen. Die beiden Mauerzungen, die ehemals Chor und Langhaus voneinander trennten, dürften die Form eines Triumphbogens besessen haben, der den Gläubigen den Blick auf den Altar freigab. Die Innenwände waren verputzt und mit einem weißen Anstrich versehen. Der erste zu diesem Bau gehörende Fußboden wurde durch die Anlage eines späteren Estrichs, bestehend aus einer rötlichen Mörtellage auf einer Stickung aus etwa faustgroßen Sandsteinen, zerstört. Er mag aus Holzdielen bestanden haben, aber auch ein einfacher Stampflehmboden kommt in Frage. Der spätere Estrich wurde zumindest einmal repariert bzw. erneuert. Er zog sich über eine entlang der nordwestlichen Langhauswand gemauerte Bank. Vermutlich existierte eine ähnliche Einrichtung analog auch an der gegenüberliegenden südöstlichen Langhauswand. Dies lässt sich wegen des späteren Ausbruchs der Mauer jedoch nicht belegen. Die Lage des Einganges zu dieser Kirche ist nicht zu erschließen. Da die nordwestliche Langhausmauer als einzige in ihrem Verlauf während des gesamten Bestehens der Kirche erhalten blieb und keinerlei Durchlässe aufweist, muss der Eingang sich entweder an der Südwestseite oder der Südostseite des Langhauses befunden haben. Diese beiden Bereiche wurden aber durch spätere Umbauten stark zerstört.

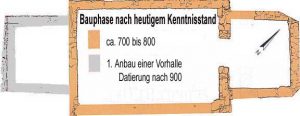

Die Datierung dieses ersten nachgewiesenen Kirchenbaues ist, wie meist bei Vorgängerbauten von Kirchen, die über längere Zeiträume hinweg bestanden, schwierig, denn die zugehörigen Schichten mit den darin enthaltenen Funden, die eine Zeitbestimmung ermöglichen, sind durch die jüngeren Baumaßnahmen und nicht zuletzt durch die Bestattungen gestört. Dies bedeutet, die Funde lassen sich nicht mehr ohne weiteres mit den Bauphasen korrelieren. Der Bautypus der Saalkirche mit eingezogenem Rechteckchor war während des Früh- und Hochmittelalters sehr verbreitet, so dass sich daraus allein keine engere Datierung ableiten lässt. Kirchen dieses Typs sind bereits für das 7. Jh. belegt, es gibt aber auch noch einzelne Beispiele für das 11. Jh. Über die jüngeren Bauphasen der Martinskirche lassen sich jedoch Hinweise auf das Alter der Saalkirche gewinnen. So fanden sich südöstlich des Langhauses, unterhalb des möglicherweise bereits im 11. Jh. errichteten Turmes, Reste von zwei aufeinanderfolgenden Anbauten, bei denen es sich um dem Langhaus angeschlossene Vorhallen gehandelt haben dürfte. Später hat man daran noch nach NW und SO anschließende Erweiterungen angebaut, so dass die gesamte Anlage einem Westquerschiff ähnelt. Solche Bauformen begegnen gelegentlich bei Kirchen des 10./11. Jhs.

Die älteste zu diesen Vorbauten gehörende Mauer wurde in einen zur Zeit ihrer Errichtung bereits bestehenden Friedhof gesetzt. Sie durchschnitt eine ältere Bestattung und wurde wiederum teilweise durch eine jüngere überlagert. Eine naturwissenschaftliche Datierung des Todeszeitpunktes der beiden Bestatteten ergab für das ältere Skelett einen Mittelwert von 996 n. Chr., für das jüngere einen von 1024 n. Chr., jeweils mit einer Schwankungsbreite von ca. +/- 30 Jahren. Durch diese beiden Gräber wird sowohl die Anlage als auch der teilweise Abriss des älteren Anbaues in die Zeit um die Wende des 1. Jahrtausends n. Chr. datiert. Da diese und benachbarte Bestattungen abweichend zu der im Mittelalter üblichen christlichen WO- Orientierung (Kopf im Westen, Füße im Osten) SW-NO-orientiert waren, ist davon auszugehen, dass das Gräberfeld sich auf den Kirchenbau bezieht, der eine identische Abweichung der Ausrichtung aufweist. Somit reicht die erste nachgewiesene Kirche mindestens bis in das 10. Jh. zurück. Ob sie tatsächlich bereits zur Zeit Ludwigs des Frommen bestand, ist zwar nicht eindeutig zu belegen, doch einige im Friedhofsbereich verlagerte Fundstücke, darunter ein in die Zeit von Ludwigs Nachfolger Karls des Kahlen datierender Riemenbeschlag, aber auch einige Scherben und Riemenzungen, die nur allgemein dem 8./9. Jahrhundert zugesprochen werden können, beweisen zumindest eine Nutzung des Ortes in der Karolingerzeit. Da man Kirchen in der Regel immer wieder an derselben Stelle errichtete, ist zu vermuten, dass es sich bei der ältesten ergrabenen Bauphase um die karolingerzeitliche Kirche handelt. Ein Vorgängerbau aus Holz ist zwar nicht auszuschließen, doch wegen der vor Ort verfügbaren bereits behauenen Steine nicht wahrscheinlich.